Genève, 1066. Le comte Géraud, vassal direct du kaiser Heinrich IV, a de grandes ambitions. Un jour, ses descendants règneront sur les Alpes, voire sur le Saint-Empire Romain Germanique lui-même. Et ce jour-là, chacun se souviendra que c’est par lui que tout a commencé.

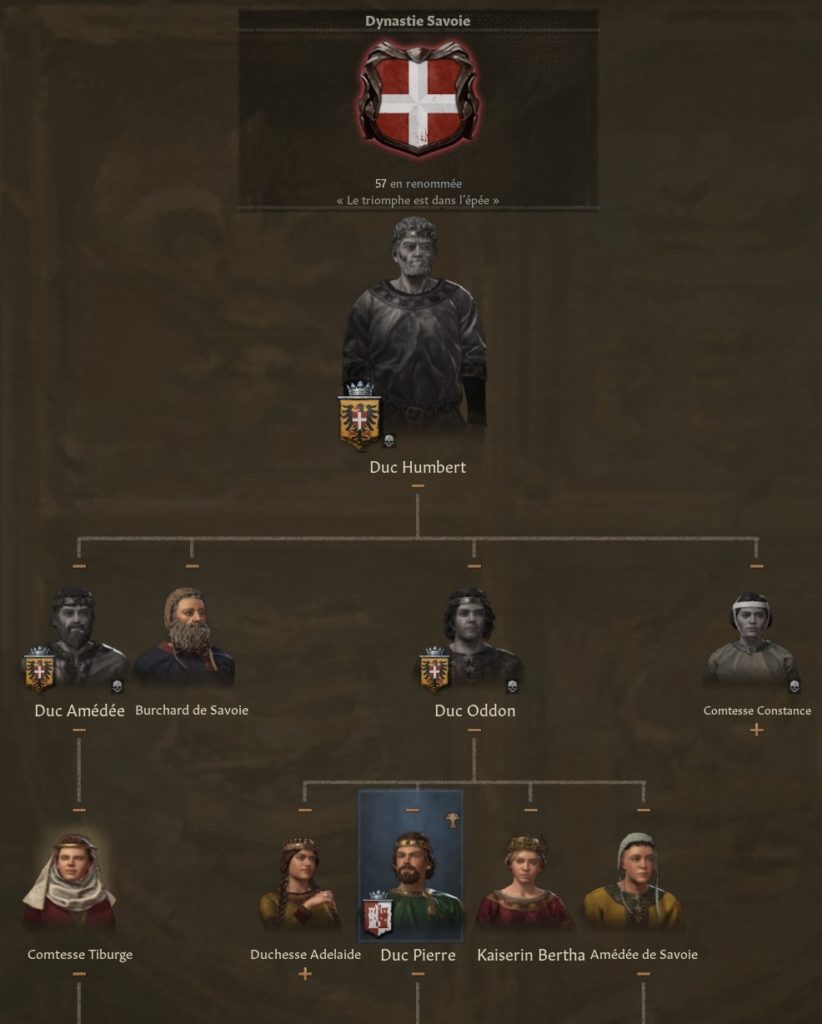

Géraud est un fin tacticien de 46 ans. Indulgent (une vertu chez les catholiques), mais aussi fourbe (un péché), et surtout… paranoïaque (le pire trait du jeu). Il est marié à Tiburge, fille de feu Amédée de Savoie, et donc cousine du duc Pierre de Savoie (et Piémont).

Ils ont déjà deux enfants: l’héritier, Aymon, 4 ans, et Jeanne, 17 ans, mariée au frère du duc (donc également cousin de sa mère), Amédée de Savoie. Jeanne est par ailleurs mère d’un petit Humbert qui ne semble heureusement pour lui pas affecté par la consanguinité.

Après avoir renouvelé son serment à la cour du Kaiser, Géraud décide de poursuivre sa formation militaire. Il souhaite devenir un commandant hors-pair puisque ses hommes ne sont pas au niveau.

Il charge l’évêque Baudoin d’obtenir une revendication pour le comté de Berne, puis patiente, tentant d’attirer des commandants de renom. Une de ses courtisanes réussit d’ailleurs à attirer un roturier talentueux à la cour en l’épousant de manière matrilinéaire (Dietwin, 20 de prouesse, la stat de combat individuel des chevaliers).

En novembre, Heinrich IV le soumet à Pierre de Savoie, alors qu’il était précédemment en relation directe avec l’empereur. Quelques jours plus tard, Aymon est promis à Ermengarde, la fille du comte Guillaume d’Auxerre, un vassal du roi de France capable de lever un millier de soldats – et donc un allié potentiellement utile. Enfin, Géraud est nommé maréchal du Piémont(-Savoie) en décembre 1066. Pendant l’hiver, il s’entraîne au maniement d’armes diverses, avec succès.

L’année 1067 n’apporte rien de neuf, à mesure que les taxes rentrent et que Baudoin poursuit son travail. C’est le 15 avril 1068 qu’il porte ses fruits : contre un paiement qui nous endettera légèrement, Géraud obtient une revendication sur le comté de Berne.

Il faudra encore 10 mois pour rembourser les dettes, pendant lesquels l’entraînement se poursuit : Géraud devient un chef robuste, capable de mener des troupes. Le 10 février 1069, la guerre est enfin déclarée et l’allié auxerrois répond à l’appel. Les troupes de Géraud seront donc trois fois plus nombreuses que celles de son adversaire.

Pas rancunier, le comte Ulrich de Berne offre à Géraud un magnifique tapis pour ses appartements. Le soupçonnant de vouloir étouffer les pas d’éventuels assassins, le comte s’en débarrasse aussitôt.

Une fois les troupes auxerroises arrivées, l’attaque est lancée. C’est à ce moment qu’un autre vassal du duc Pierre informe Géraud qu’il se révolte contre son seigneur. Le comte consulte rapidement les prétendants au trône en cas de chute du duc, et décide de rester fidèle, même si son petit-fils (pas de sa dynastie toutefois) est quatrième dans l’ordre de succession.

Plus au nord, l’avantage tactique bernois ne suffit pas, et après la bataille, le siège débute. Les troupes bernoises tentent encore de libérer la baronie, mais échouent sans surprise. Le comte Ulrich se rend le 5 janvier 1070 après la capture de son héritier. Pierre de Savoie écrase de son côté les rebelles quelques jours plus tard.

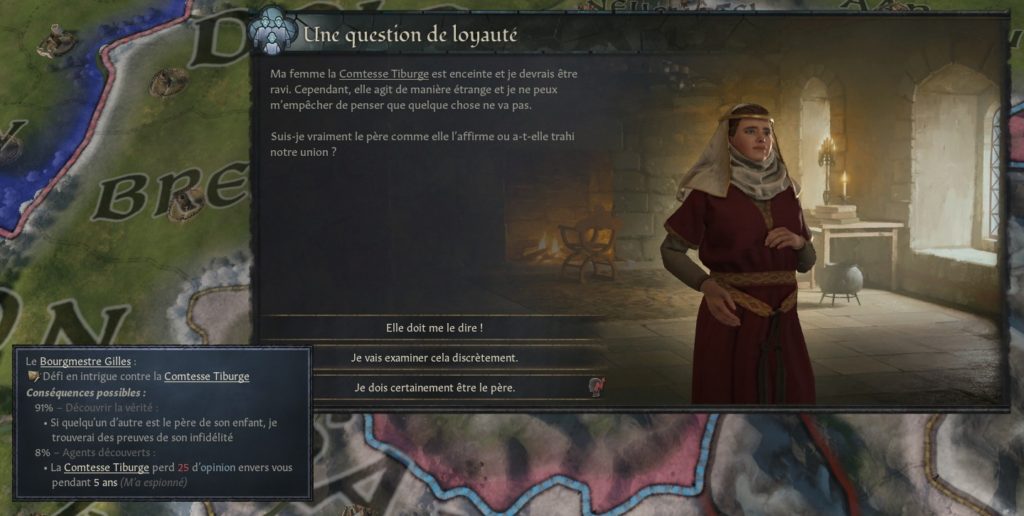

En mars, l’épouse de Géraud lui annonce être enceinte. Le doute l’assaille : est-il vraiment le père ? Il enquête, sans trouver de preuve de tromperie, mais elle le réalise et lui en veut, à raison. La paranoïa, sans doute.

Guillaume naîtra le 23 octobre, doté d’un trait congénital (vigoureux) qui ne vient probablement pas de Géraud… aurait-il donc eu raison, ou est-ce juste un hasard ? En avril, son gendre Amédée devient comte de Savoie, ce qui lui vaut une nouvelle alliance, pendant que le duc concentre son pouvoir du côté transalpin. On notera que Bertha, la soeur du duc, est l’épouse de l’empereur lui-même.

Plus tard dans l’année, Baudoin obtient une revendication sur le comté d’Argovie, pour laquelle Géraud s’endette à nouveau.

La paranoïa de Géraud s’exprime-t-elle ? Son chancelier, Dietwin, lui paraît suspect, même si son maitre-espion le blanchit. Peut-être fait-il AUSSI partie du COMPLOT ? Quel complot, puisqu’il n’y en a aucune trace ? JUSTEMENT ! Peu après, Dytryk Starosz, un médecin (tristement) réputé venu de la cour de Venise, lui propose ses services. Géraud l’engage, quitte à s’endetter un peu plus.

Géraud conserve au moins assez de clarté d’esprit pour ne pas laisser son fils Aymon sombrer dans une paranoïa similaire, mais au contraire éveiller son ambition… au prix d’un stress élevé. Pendant ce temps, le lollardisme s’étend en Angleterre, que le duc Guillaume de Normandie vient évidemment de conquérir.

Le duc de Savoie, très heureux de voir son vassal prendre de l’initiative et peut-être reconnaissant de sa non-révolte, appuie lui-même sa revendication sur le comté d’Argovie. Géraud n’aura même pas eu le temps de rembourser ses dettes que déjà il possède un territoire de plus… mais aussi plus d’obligations envers son seigneur. Aymon s’affirme comme un enfant colérique, ce dont Géraud ne tente pas de le détourner.

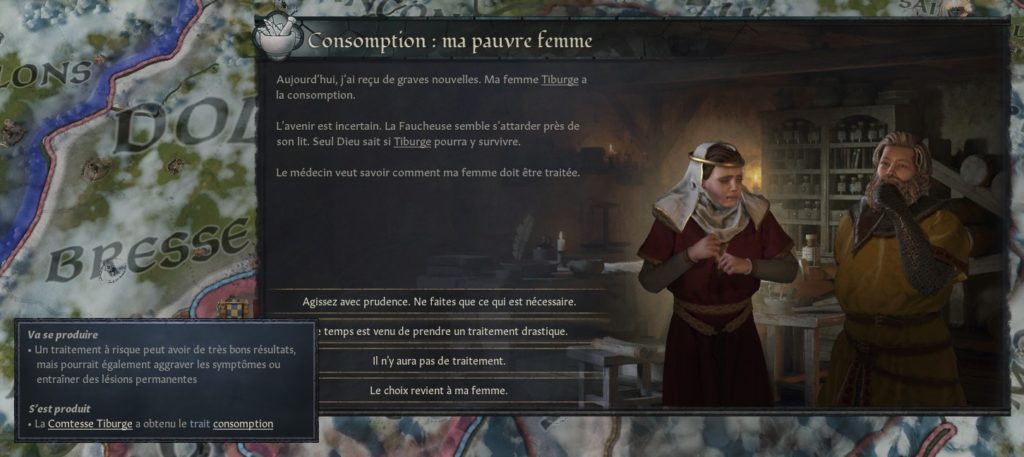

Alors que la guerre s’éternise (le duc est stratégiquement nul – c’est la faute de l’IA), l’année 1073 est catastrophique sur le plan de la santé.

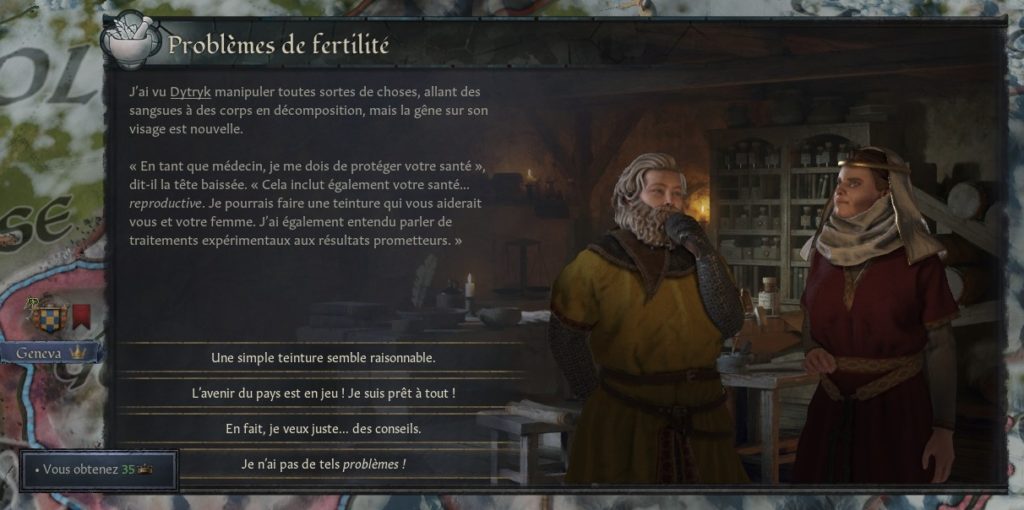

Géraud devient infirme, et sa femme Tiburge attrape la consomption. Il ordonne un traitement drastique pour sa femme à son médecin, avec succès. Dytryk se sent pousser des ailes et a le culot de lui proposer un traitement de fertilité, alors qu’il a déjà deux fils bien portants, ce qui cause d’ailleurs un problème de succession. Il refuse évidemment.

En prévision d’un trépas qui ne saurait tarder, il fiance son cadet Guillaume de Genève à une roturière brillante qui donnera peut-être des gènes intéressants à ses successeurs. Il n’ose en revanche prendre la décision de déshériter l’un de ses fils, qui devront donc se disputer leurs titres par les armes.

Le chancelier Dietwin prouve son efficacité auprès du comte Berthold de Zurich… à moins que cela fasse aussi partie du PLAN des CONSPIRATEURS ! L’héritier Aymon oscille à présent de son côté entre sadisme et paranoïa. Géraud continue de l’éloigner autant que possible du mal qui le ronge lui-même. L’approche de la mort le rend plus sensible aux saintes écritures. Emotionnel ? Peut-être.

En 1076, ses dettes sont enfin remboursées. Géraud décide de mettre un peu d’argent de côté mais aussi de déplacer sa capitale à Berne pour s’assurer que son successeur jouira de la meilleure situation possible.

Le duc de Souabe a le culot de revendiquer faussement le comté d’Argovie que Géraud a, euh, oui, bon, bref, son comté quasiment légitime ! Techniquement légal, même ! Pendant ce temps la duchesse Matilda de Toscane se rebelle contre l’empereur Heinrich IV. Seule, on ne donne pas cher de sa peau.

Soudain confronté à la grave blessure d’un homme de passage (Louis de Vexin-Amiens) alors qu’il devisait avec le comte Guillaume d’Auxerre, Géraud lui demande son aide pour sauver la vie de l’homme, avec succès. Cette expérience scelle leur amitié. Peu après, Tiburge se remet de la consomption après trois années de souffrance, pendant que l’intendant Milon de Montlhéry tente d’accélérer le développement de Berne, à la traîne par rapport à celui de Genève. Géraud investit ensuite dans la création de terrains de chasse dans le même comté.

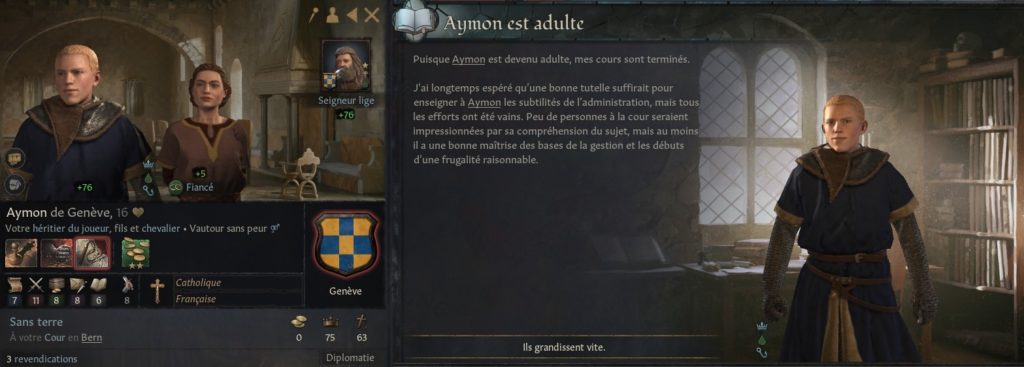

En 1078, Aymon atteint l’âge adulte (un employé économe, soit gestionnaire médiocre mais avec des stats raisonnables) et épouse enfin sa promise Ermengarde de Bachaumont. Pendant ce temps, le duc Guillaume de Haute-Bourgogne conquiert Montbéliard alors que la comtesse Tiburge tombe à nouveau enceinte – d’une fille, heureusement.

Le duc de Savoie mate une révolte paysanne en 1079 et Géraud envisage de revendiquer son indépendance pendant celle-ci, mais constate que le duc est allié au fameux Guillaume de Haute-Bourgogne – leurs trois mille soldats sont de trop.

De son côté, Guillaume de Genève poursuit son éducation et donne des signes d’une grande qualité. C’est assez pour donner envie à Géraud de déshériter son aîné, mais il hésite encore, et fait d’abord développer des fermes dans le comté de Berne. Son cadet Guillaume donne des preuves d’impatience, mais Géraud n’ose pas le détourner, craignant de le rendre timide ou gourmand (un vrai problème dans ce jeu).

Peu après la naissance d’une nouvelle fille, le comte obtient ensuite par accident (une bête erreur administrative) une revendication sur le comté de Neuchâtel. Il est temps de frapper pour compléter le duché de Transjurane – idéalement sans appeler d’alliés puisque la gloire est précieuse !

A peine la guerre déclarée, voilà qu’un complot contre son fils Guillaume se dessine. L’enquête débute. Très peu après, le médecin de cour Dytryk décède sur le champ de bataille. Vaincue, l’armée ennemie revient, soutenue cette fois par des alliés et des mercenaires. Qu’à cela ne tienne, Géraud fait appel à la concurrence, quitte à s’endetter à nouveau. Puis révoque la baronnie de Faucigny, faute d’avoir réalisé son existence plus tôt (360 hommes de plus, tout de même).

A deux mille quatre cents contre mille huit cents, la dernière bataille s’engage au pied du Jura… Et c’est un échec cuisant pour les Genevois, qui appellent alors Auxerre à la rescousse. La deuxième bataille, dans le Haut, est un succès, même si l’héritier Aymon est grièvement blessé. Espérant s’en débarasser, Géraud ne le confie pas à un médecin. De son côté, Guillaume se montre insensible, son dernier trait de caractère. La troisième bataille ne suffit pas aux défenseurs pour briser le siège de Neuchâtel, qui tombe le 19 février 1085.

Une fois la paix retrouvée, l’enquête porte ses fruits : c’est Aymon lui-même qui complote contre son frère Guillaume, sans doute jaloux de l’amour que leur père lui porte.

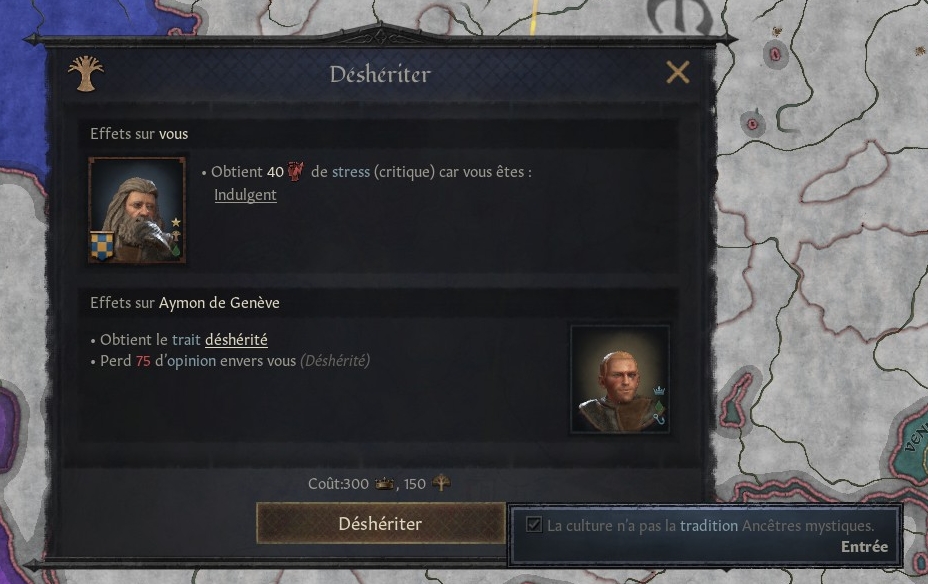

Géraud se consacre alors à la gestion du royaume. La succession reste compliquée : faute de duché, le régime de partition laisserait trois titres à Aymon (Berne, Genève, Faucigny), contre deux pour Guillaume. Une guerre de réunification deviendrait inévitable, mais Géraud n’ose encore prendre partie pour l’un en déshéritant l’autre – le prix à payer serait élevé pour sa dynastie.

Fin 1085, Pierre de Savoie déclare la guerre au duc de Provence. Géraud envisage à nouveau l’indépendance, mais les alliés du duc restent trop nombreux. En mai 1086 la duchesse Matilda de Canossa, toujours là, se révolte à nouveau contre l’empereur. Pierre de Savoie remportera bientôt sa guerre et prendra le contrôle du Viennois.

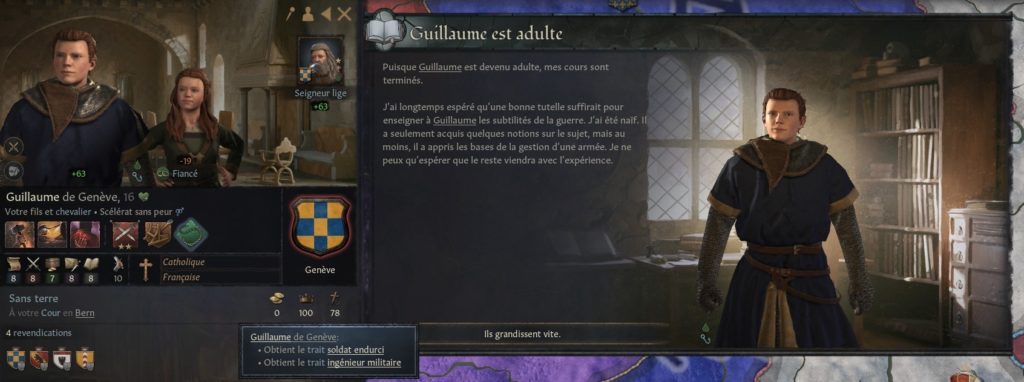

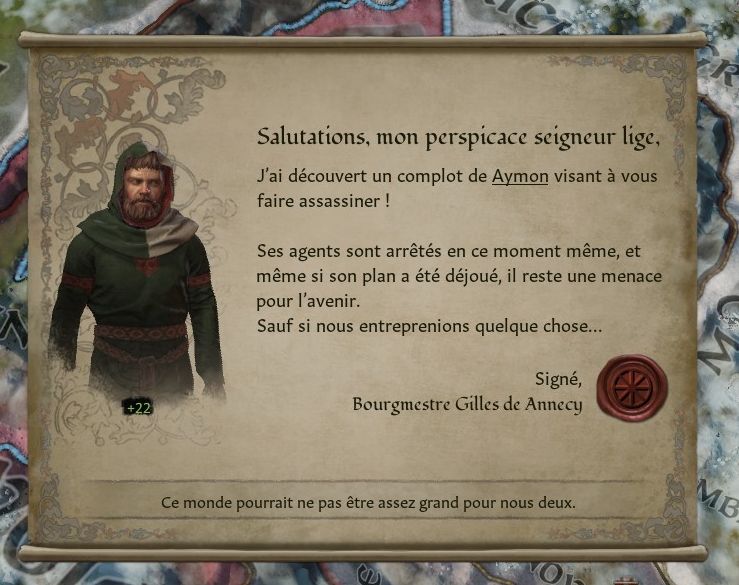

Guillaume atteint l’âge adulte, mais c’est un soldat médiocre. Il épouse sa promise Waerburg Sifflaeddohtor. Pour son père, psychologiquement, ce n’est pas la joie – il fait une crise qu’il tente d’étouffer. Deux complots contre la vie de Géraud sont ensuite identifiés : l’un de la part de Waerburg, et le second d’Aymon, qu’il avait tant protégé jusqu’ici.

Quelle indignité ! C’est la goutte qui le pousse à déshériter Aymon, laissant tous ses titres à Guillaume, dont le fils Géraud, né plus tôt dans l’année, sera lui-même l’héritier. Encore une révolte paysanne, rapidement matée du côté de Neuchâtel, et c’est en 1091 que Géraud s’éteint finalement au bel âge de 71 ans – il aura donc survécu 18 ans à son infirmité. Une belle surprise.

Longue vie à Guillaume ! La suite ici.